“논문은 증거다.”

많은 수의사들이 이렇게 배워왔고, 또 그렇게 믿고 있습니다. 경험은 주관적이고, 논문은 객관적이라는 생각은 이제 거의 상식처럼 굳어졌죠.

그래서 임상 경험을 이야기하면 “근거 있어요?”라는 말이 따라붙고, 논문을 인용하면 그 말이 마치 과학적으로 정당한 것처럼 여겨집니다.

하지만 이 상식, 한 번쯤 다시 생각해볼 필요가 있습니다.

우리가 말하는 ‘증거’는 뭐라고 생각하시나요?

정확히 말하면, 증거란 “무언가를 믿을 수 있는 이유”입니다. 우리가 어떤 결정을 내릴 때, 그게 단순한 추측이 아니라 “믿을 만하다”고 느끼게 해주는 근거. 그게 바로 증거죠.

그렇다면 중요한 질문은 이것입니다.

“무엇을 근거로 믿을 수 있다고 느끼는가?”

우리가 흔히 ‘증거’라고 부르는 것은 사실 그 정보의 겉모습(논문이냐, 경험이냐)이 아니라, 그 안에 담긴 논리의 구조입니다.

정보가 어떤 형식이든 간에, 그 안에서 불확실성을 얼마나 줄였느냐에 따라 증거로서의 가치가 달라집니다.

예를 들어 논문은 연구 설계, 표본 수, 통계 방법 등이 정리되어 있어서 외형적으로 구조가 잘 갖춰져 보입니다. 그래서 많은 사람들이 “논문은 객관적”이라고 생각하죠.

그런데 여기서 중요한 차이가 있습니다.

‘형식이 잘 갖춰진 것’과 ‘결과가 신뢰할 만한 것’은 다르다는 점입니다.

연구 설계가 아무리 훌륭해도 바이어스(bias)나 교란(confounding) 같은 요소가 남아 있다면, 그 결과는 생각보다 흔들리기 쉽습니다 (바이어스와 교란에 대해서는 제 이전 기고문을 참고해 주세요)

그래서 우리는 논문을 볼 때, “이건 RCT(무작위대조시험)니까 믿을 수 있다”가 아니라

“이 연구가 실제로 불확실성을 얼마나 줄였는가?”

를 물어야 합니다.

반대로, 임상 경험은 종종 “주관적이다”라는 이유로 무시되곤 합니다. 하지만 이 말도 다시 생각해볼 필요가 있습니다.

임상 경험이란 결국 반복된 관찰입니다. 비슷한 환자를 오랜 시간 동안 진료하면서

계속해서 같은 결과를 보고, 그걸 설명할 수 있다면 그건 결코 단순한 ‘느낌’이 아닙니다.

오히려 어떤 경우엔, 논문보다 더 일관된 결과를 보여줄 수도 있습니다.

논문은 통제된 환경에서 만들어지지만, 현장은 훨씬 더 복잡한 상황 속에서 진료가 이뤄지기 때문입니다.

물론 모든 경험이 다 믿을 만한 건 아니겠지만, 설명 가능하고, 반복 가능하며, 예측 가능하다면 그 자체로 충분한 가치를 가진 근거가 될 수 있습니다.

다만, 어떤 경험이 ‘증거’로서 의미를 가지려면, 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다. 경험은 강력한 관찰이지만, 동시에 매우 취약한 정보원입니다. 왜냐하면 사람은 본능적으로 자기 기억에 남는 정보만을 중심으로 판단하기 쉽기 때문이죠.

예를 들어:

* 효과가 있었던 사례만 기억하고, 실패한 사례는 잊는 생존자 바이어스(survivorship bias)

* 이미 가진 생각에 맞는 정보만 선택적으로 받아들이는 확증 바이어스(confirmation bias)

* 최근에 본 사례를 전체를 대표하는 것처럼 여기는 최근성 바이어스(recency bias)

이런 인지적 바이어스(cognitive bias) 들은 아무리 풍부한 임상 경험이라도 객관적 근거로 사용되기 어렵게 만듭니다. 그래서 경험이 진료 결정에서 의미 있는 증거로 작동하려면, 단순히 “기억”이나 “직관”이 아니라 기록된 경험이어야 합니다.

즉,

* 언제 어떤 조건에서,

* 어떤 환자에게,

* 어떤 결과가 반복되었는지에 대한 기록화 그리고

* 그 경험이 다른 사람도 재현하거나 검증할 수 있어야 합니다.

이 과정을 거쳐야 그 경험은 단순한 ‘개인적 소견’이 아니라, 근거로서 의미 있는 정보로 자리 잡을 수 있습니다.

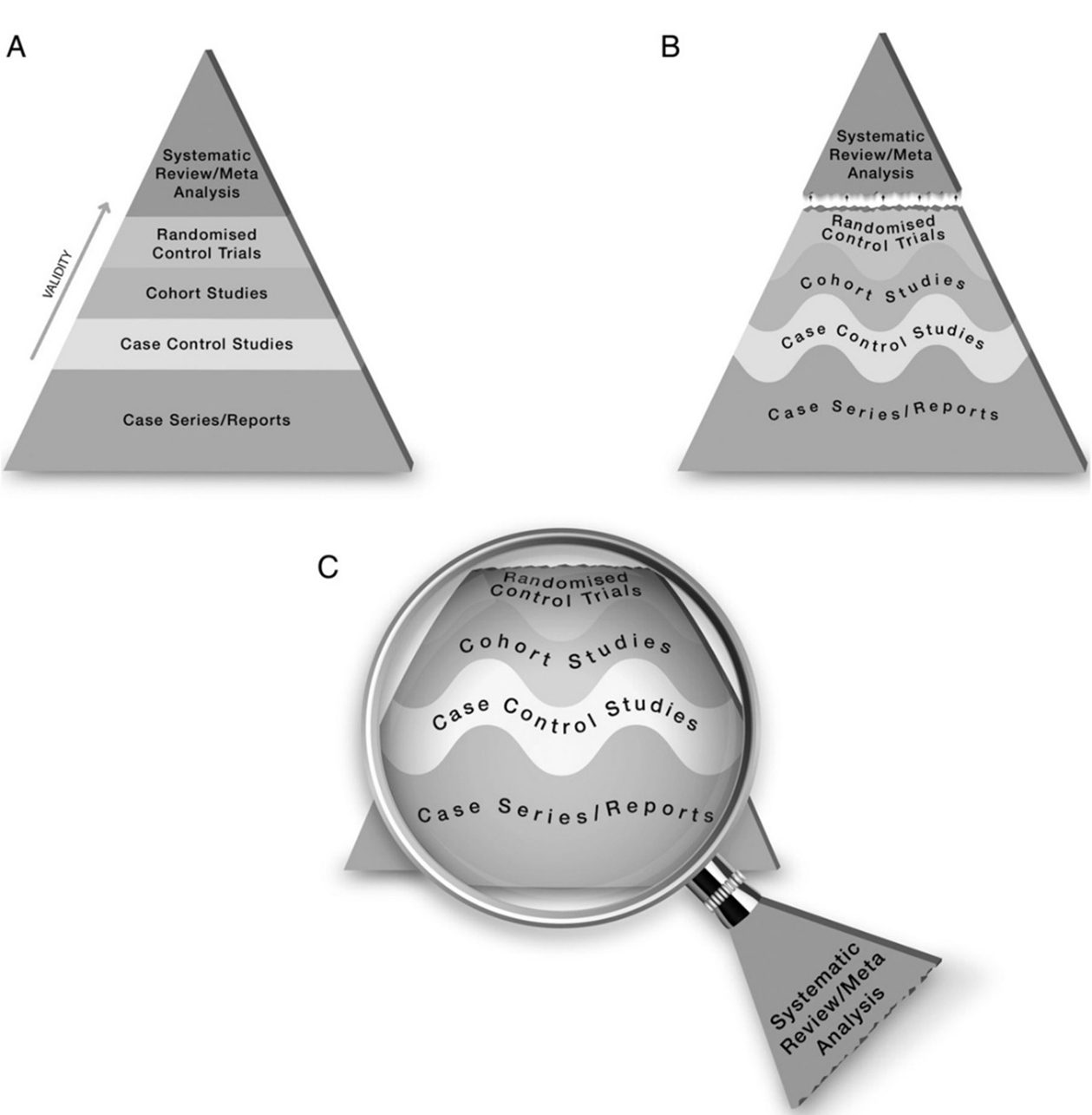

아마 많이들 들어보셨을 ‘증거 피라미드’도 생각해볼 수 있습니다(그림1). 맨 아래는 증례(case report), 그 위는 코호트(cohort), 그 위는 무작위 대조시험(RCT), 가장 위에는 메타분석(meta-analysis)이 위치하죠. 이 그림을 보면 “위로 올라갈수록 증거 수준이 높다”고 생각하기 쉽습니다.

하지만 이 그림은 중요한 전제를 갖고 있습니다. 바로 모든 연구가 이상적으로 수행되었다는 가정입니다.

현실에서는 이 전제가 잘 지켜지지 않죠. RCT라도 무작위화가 완벽하지 않거나, 추적 관찰이 중간에 끊기거나, 분석이 부적절할 수 있습니다.

즉, 같은 RCT라도 어떤 건 신뢰할 만하고, 어떤 건 여전히 불확실할 수 있다는 이야기입니다.

그래서 피라미드는 ‘서열’이라기보다는 “이상적인 상태를 그린 지도”라고 보는 게 맞습니다. 실제 증거 수준은 설계 종류가 아니라 그 설계를 얼마나 잘 수행 했는가로 결정됩니다.

증거는 결국 두 가지 축 위에 놓입니다.

1) 강도(strength) – 이 치료법의 효과 크기는 얼마나 될까?

2) 불확실성(uncertainty) – 그 효과 크기가 얼마나 흔들릴 수 있을까?

좋은 연구는 이 두 가지를 균형 있게 갖추려고 노력합니다. 즉, 강도는 높이고, 불확실성은 줄이는 쪽으로 가야 하죠.

같은 설계라도 이 두 축이 어느 위치에 있느냐에 따라 증거의 신뢰도는 달라질 수 있습니다.

그래서 우리는 이렇게 물어야 합니다:

* 이 치료는 얼마나 효과적일까?

* 이 결과는 얼마나 확실할까?

이제 다시 증거기반의학(Evidence-Based Medicine, EBM)으로 돌아와 보겠습니다.

EBM은 “논문만이 유일한 정답이다”라는 말이 아닙니다. 그 핵심은 “우리가 어떻게 근거를 읽고 해석할 것인가”입니다. 특히, 불확실성을 다루는 사고방식입니다.

논문은 이 사고방식 안에 들어올 수 있는 하나의 형태일 뿐이고, 임상 경험, 환자의 반응, 실패 사례, 관찰 기록 모두 전부 증거가 될 수 있습니다.

다만 우리가 물어야 할 질문은 “이건 논문인가요?”가 아니라 “이 정보는 불확실성을 얼마나 줄였나요?” 입니다.

그래서 우리는 다시 이 질문으로 돌아오게 됩니다.

“우리는 무엇을 증거로 삼을 수 있을까?”

그 답은 아마 이 문장으로 정리될 수 있을 겁니다.

“형태가 아니라, 논리의 구조를 본다.”

논문이든, 경험이든, 그 안에 불확실성을 줄이려는 구조와 태도가 있다면 그건 우리가 믿을 수 있는 증거가 될 수 있습니다.

결국 증거란 ‘그럴듯해 보이는 말’에 붙는 스티커가 아니라, 불확실성을 다루려는 태도입니다. 그리고 바로 그 태도야말로, 우리가 증거기반의학을 실천해야 하는 이유가 아닐까요.

싱가포르 국립대학교 보건대학원

임준식 수의사

참고문헌

Chang TP, Fernandez CV. Introduction to evidence-based medicine: Key summaries for common medical practices. Amsterdam: Elsevier; 2021.

Howick J. The philosophy of evidence-based medicine. Oxford: Wiley-Blackwell; 2011.

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다