동물 진료비에 표준수가제를 도입하려는 법안이 나왔다. 동물 진료비를 표준화하겠다는 법안은 20대, 21대 국회에 이어 이번 22대 국회에서도 발의됐다.

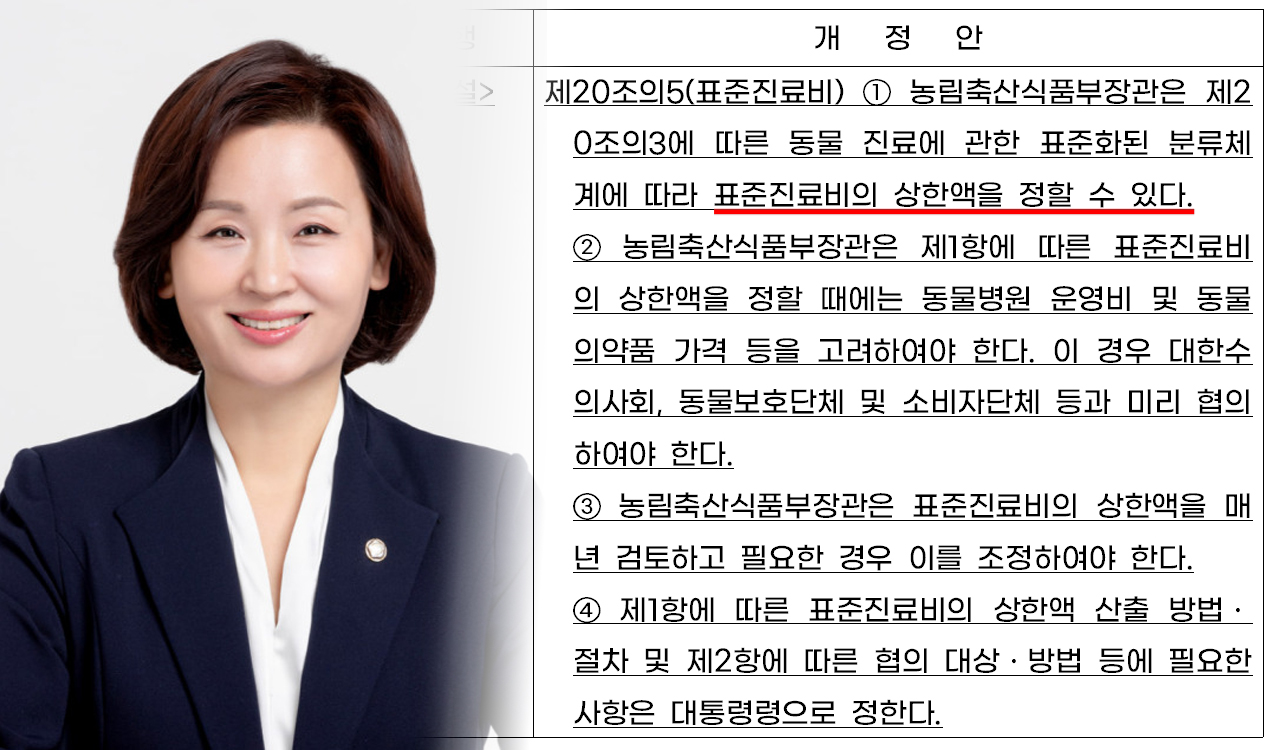

이수진 더불어민주당 의원(사진, 경기 성남중원)이 18일(목) 대표발의한 수의사법 개정안은 농림축산식품부 장관이 고시한 표준화된 분류체계에 따라 표준진료비의 상한액을 정하고, 이를 매년 조정하도록 했다.

이수진 의원안이 ‘표준진료비’라는 표현을 담고 있지만, 실상은 특정 수가를 정하는 방식이라고 보기 어렵다. 상한액만 규정할 뿐 그보다 낮은 가격은 얼마든지 설정할 수 있는 구조이기 때문이다. 동물병원의 출혈 경쟁만 강제하며 하향평준화를 가속화하는 방식이란 비판을 피할 수 없다.

이미 고시된 ‘동물 진료의 권장 표준’ 토대로 상한액 설정

현행 수의사법은 농식품부 장관이 동물의 질병명, 진료항목 등 동물 진료에 관한 표준화된 분류체계를 고시하도록 규정하고 있다(제20조의3).

이에 따라 ‘동물 진료의 권장 표준’ 고시가 만들어졌다. 이 고시는 질병 3,511종과 진료행위 4,930종의 코드를 담고 있다. 다빈도 질환 100종의 표준진료절차도 도식화하여 담고 있다.

이수진 의원안은 이 고시에 따라 농식품부장관이 표준진료비의 상한액을 정할 수 있도록 했다. 상한액을 정할 때 동물병원 운영비 및 동물의약품 가격 등을 고려하고, 대한수의사회·동물보호단체·소비자단체 등과 미리 협의하여야 한다고 조건을 달았다.

구체적인 산출·협의 방법은 대통령령으로 위임하면서, 설정된 상한액은 매년 검토해 조정하도록 했다.

이수진 의원은 “반려동물 보험 가입률을 올려 동물소유자의 진료비 부담을 완화하기 위해서는 진료비 표준수가제를 도입해야 한다는 의견이 있다”면서 “(개정안은) 반려동물 양육 가구의 진료비용 부담 완화에 기여하려는 것”이라고 제안 이유를 설명했다.

상한액만 정하고 덤핑은 안 막는 방식

출혈 경쟁, 하향평준화만 남는다

동물 진료비를 제도적으로 정한 나라는 독일이 사실상 유일한 사례로 꼽힌다. 대한수의사회는 “독일도 유럽연합으로부터 폐지 압박을 받고 있다”고 지적했다. 경쟁을 제한하는 제도라는 것이다.

그 독일도 진료항목별 최저가를 설정하고, 최대 3배까지 책정할 수 있는 방식을 취하고 있다. 하한액과 상한액이 모두 있는 범위 형태다. 그나마 지나치게 낮은 수가로 하향평준화가 가속화되는 문제를 방지하는 장치가 있는 셈이다.

반면 이수진 의원안은 상한액만 정하도록 규정한다. 상한액만 넘지 않으면 마음대로 가격을 정해도 되는 형태를 ‘표준진료비’라고 명명할 수 있는지도 의문이지만, 수가를 정하는 행위가 유발할 수 있는 부작용이 더 커지는 방식이다.

상한액이 정해져 있다면, 동물 환자와 보호자를 위해 더 좋은 서비스를 도입하기 어려워진다. 반면 하한액이 없으니 가격 비교 출혈 경쟁과 하향 평준화 압력은 여전하다.

그렇다고 더 좋은 서비스를 할 수 있도록 상한액 자체를 전문·대형 동물병원이 책정한 수준으로 설정할 수도 없다. 그렇다면 ‘진료비 부담 완화’를 내세우며 표준진료비를 정하려는 이유 자체가 없어지기 때문이다.

표준진료비의 상한액이 일선 동물병원 입장에서 다소 낮게 설정된다면, 수가는 상한액에 몰려 설정되면서 일부 동물병원의 덤핑 전략은 여전할 것이다. 해당 진료항목 서비스의 질은 크게 하락할 수밖에 없다.

표준진료비의 상한액이 일선 동물병원 입장에서 다소 높게 설정된다면, 수가는 지금과 크게 다르지 않게 다양하게 설정될 수 있을 것이다. 하지만 진료비가 천차만별이란 비판에도, 진료비 부담 완화라는 목적에도 효용성이 없어진다.

진료비 부담 완화를 내세우며 표준진료비의 상한액을 정하겠다는 것은 결국 해당 진료항목으로 동물병원이 받는 돈을 줄이려는 규제다. 사람의 국민건강보험처럼 체계적으로 보전해주지 않는한 동물병원의 피해를 강제하는 셈이다.

우연철 대한수의사회 미래정책부회장은 “동물의료의 공공성부터 정의되지 않은 현 상황에서 수가 체계를 도입한다는 것 자체가 어불성설”이라며 “(표준진료비 제도화를) 한다 하더라도 사람의 건강보험과 같은 상대가치점수체계 등이 제대로 확립되지 못한 채 졸속으로 추진될 것”이라고 지적했다.

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다