코넬대 동물병원의 ‘Spectrum of Care’ 동물·보호자·수의사의 복지 높이며 임상교육 강화로

과학적 근거에 보호자 상황 더한 ‘맥락화된 진료’..학생이 직접 진료하며 동물복지·원헬스 기여

“가능한 최고 수준의 진료(Golden Standard Care, GSC)를 해주지 못하면 나쁜 보호자, 실패한 진료라는 자책에서 벗어나야 한다”

김선아 코넬대 수의대 교수는 3일(수) 충북대 수의대 세종 캠퍼스에서 열린 한국수의임상교육협의회 워크숍에서 최근 미국 수의학 교육의 필수 요소로 자리잡은 ‘Spectrum of Care(SOC)’를 주제로 발표하며 이렇게 말했다.

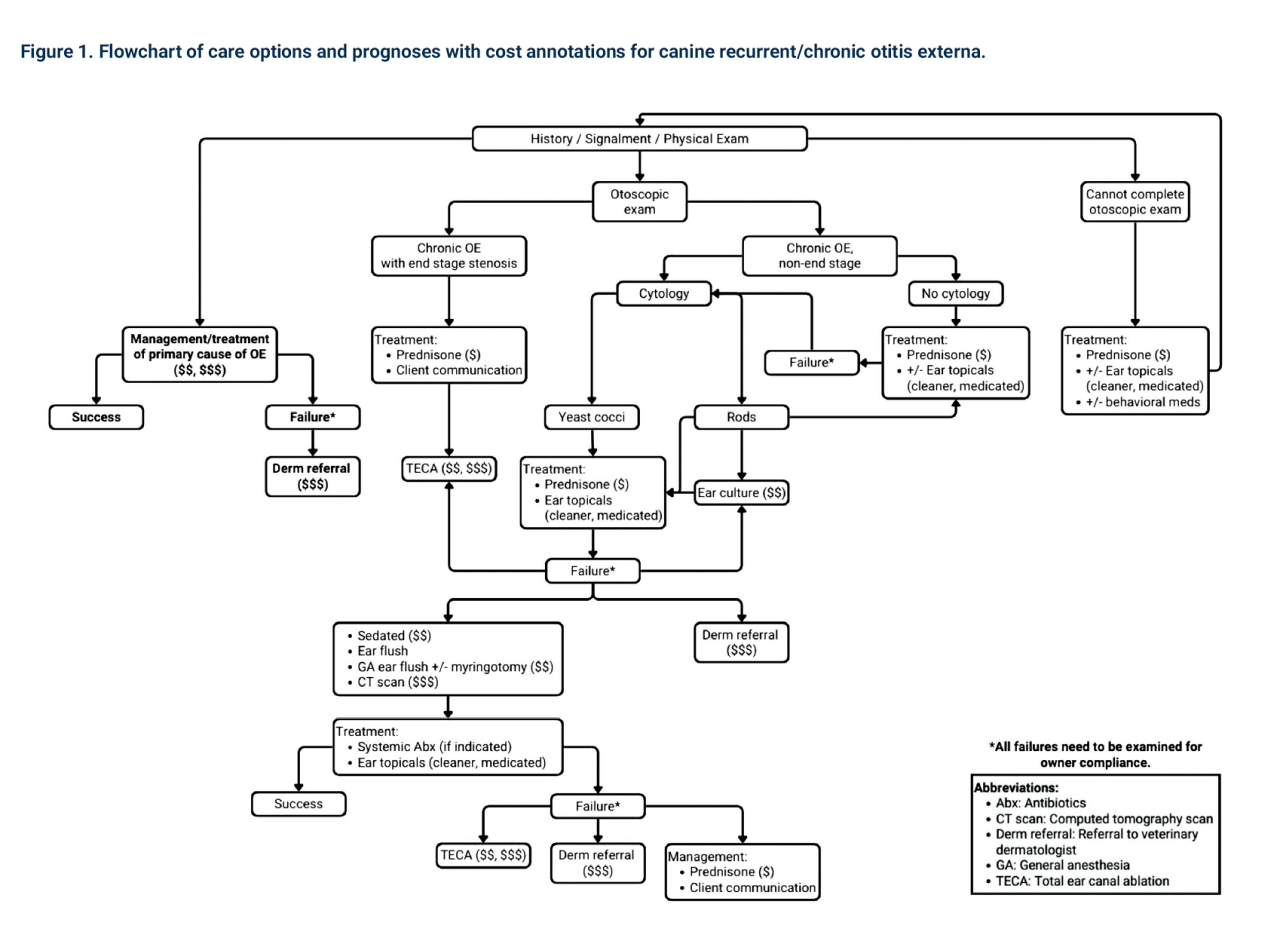

임상지식과 과학적 근거에 기반하되, 보호자와 동물의 상황을 종합적으로 고려해 개체별로 다양한 수준의 맥락화된 진료(Contextualized Care)를 제공해야 한다는 것이다.

코넬대학교 동물병원이 이러한 SOC 개념에 맞춰 확장되고 있다는 점도 소개했다. 28개에 달하는 전문진료과목으로 2·3차 진료기관 역할을 수행하면서도, 지역 반려동물에 대한 1차진료(Primary care, Community practice)는 물론 차상위계층 반려동물(Access to Care)이나 보호소동물에 대한 공공진료(Shelter medicine)까지 진료단위를 세분화하고 있다는 것이다.

전문진료과목은 전공의 수련, 1차진료와 보호동물의학은 학생 교육의 핵심으로 작동한다. 임상교육 강화와 취약계층을 위한 국정과제를 결합해 국내 대학병원에 도입할 수 있다는 청사진도 나왔다.

최고 수준의 진료만 지향하면..남는 것은 ‘죄책감’

보호자는 펫로스 후 이탈, 수의사는 번아웃

과학적 근거에 기반하되 보호자의 상황을 고려한 ‘맥락화된 진료’

김선아 교수는 “이전까지 GSC를 구현하는 것을 최대 목표로 삼았던 미국에서도 2010년대 중반에 들어 SOC에 주목하기 시작했다”고 말했다.

최고 수준을 지향하며 동물에서도 더 많은 질병을 성공적으로 치료할 수 있게 된 반면, GSC에 수반되는 높은 비용 문제가 보호자와 수의사 모두에 악영향을 미쳤다는 것이다.

보호자는 아픈 반려동물이 최고의 진료를 받지 못하게 되면 스스로를 ‘나쁜 보호자’로 여기게 된다. 그렇게 반려동물을 떠나보내면 죄책감에 시달려 다시는 동물을 키우지 않는 악순환으로 이어진다.

수의사도 GSC를 제공하지 못한 진료는 ‘실패한 진료’라는 압박에 시달린다. 김선아 교수는 “어차피 (대학병원급의) 3차 병원이 아닌 이상 수의사가 아는 모든 진료를 현실적으로 할 수 없다. 그런데도 ‘환자에게 최선을 다하지 못했다’는 인식이 수의사에게 번아웃을 일으키는 요인이 된다”며 “코로나19 팬데믹 시절 수의사의 극단적 선택 문제에 주목한 ‘NOT ONE MORE VET’ 운동이 일어났는데, 그때도 GSC의 문제점을 요인 중 하나로 주목했다”고 말했다.

김 교수는 “(보호자의 사정으로) CT나 MRI를 찍지 못해도, 방사선 치료를 못해도, 더 많은 보호자가 최소한의 진료를 받는 편이 전체 개체군 수준의 건강과 동물복지를 증진시킬 수 있다”며 보호자의 목표와 자원을 고려한 맞춤형 수준을 제시해야 한다고 강조했다.

임상지식과 과학적 근거에 기반하되 상황(context)까지 통합적으로 검토해야 한다는 것이다.

이 같은 인식은 미국 수의학 교육의 핵심 요소로 자리잡고 있다. 미국수의과대학협회(AAVMC)는 2021년부터 SOC 이니셔티브를 시작해 관련 교육 모델 개발에 나섰다. AAVMC가 제시하는 수의학교육 졸업역량에 SOC 관련 요소를 추가하고, 올해 이에 대한 실행계획(SOC implementation strategies guide)을 발표하기도 했다.

SOC 맞춰 전문진료부터 보호동물의학까지

학생이 직접 하는 1차 진료, 임상역량 교육 핵심으로

헤드셋 끼고 뒤에 머무르는 교수는 보호자를 만나지 않는다

김선아 교수는 “코넬대 수의대는 학장이 AAVMC SOC 이니셔티브의 이사진으로 참여할 정도로 관심이 높다”면서 코넬대 동물병원에 SOC를 반영하기 위한 노력들을 소개했다.

최고 수준의 진료를 지향하는 ‘Specialty Care’ 동물병원은 28개 진료과목으로 분과된 2·3차 진료를 제공한다. 반려동물은 물론 농장동물, 말, 야생동물에 대한 동물병원도 포함한다. 이들 진료과목별 전공의들이 전문의가 되기 위한 수련을 받는 곳이기도 하다. 흔히 떠올릴 수 있는 대학병원의 모습이다.

이와 별개로 ‘Small Animal Community Practice(SACP)’ 병원을 운영한다. ‘Specialty Care’와는 아예 다른 건물을 쓴다. 백신·기생충 등 예방의학은 물론 피부과, 스케일링을 포함해 일반적인 1차진료기관이 하는 모든 진료를 한다. 코넬대 인근 지역에 거주하는 시민들의 반려동물을 대상으로 한다.

1987년 설립된 SACP의 가장 큰 특징은 ‘학생이 직접 진료한다’는 점이다. 교수는 학생을 지도하고 도울 뿐 보호자를 만나지 않는다.

김선아 교수는 “SACP와 ‘Access to care’ 클리닉에서는 학생이 직접 진료한다. 보호자 상담부터 치료계획 수립, 실행, 결과 고지까지 모두 학생이 담당한다”며 “SACP에서의 진료는 모든 학생이 반드시 이수해야 하는 로테이션으로 지정되어 있다. 졸업 후 GP(General Practitioner)를 지망하는 많은 학생들이 가장 열심히 참여하는 프로그램”이라고 설명했다.

학생이 졸업 직후 곧장 진료할 수 있는 역량(Day 1 Competency)을 갖출 수 있도록 지원하는 교육 중심 클리닉이라는 것이다.

김 교수는 “‘Specialty Care’에서도 학생이 병력을 청취하는 등 진료 과정에 참여하지만 실질적으로는 전공의와 인턴 교육에 초점을 맞추고 있다. 학부생이 손으로 직접 해볼 수 있는 기회(hands-on)는 굉장히 제한된다”며 SACP가 실질적인 교육병원(veterinary teaching hospital)의 역할을 한다는 점을 지목했다.

헤드셋을 착용한 교수와 학생이 진료실 상황을 실시간 시청하고 있다.

이날 김 교수에 따르면, 코넬대 동물병원 SACP의 전담 교수는 6명이다. 미국수의내과전문의 자격을 보유한 교수도 있다. 김선아 교수도 SACP에서의 학생 교육에 참여하고 있다. 매일 2~3명의 교수가 돌아가며 근무한다.

2주간 진행되는 SACP 로테이션을 도는 학생은 한 번에 5~7명이다. 교수 1명당 학생 2명의 진료를 지도·감독하는 셈이다. 김 교수는 “(학생이) 너무 많이 있어도 제대로 지도하며 진료하기 어렵다”고 말했다.

진료 과정은 미국의 일선 동물병원 환경을 그대로 반영하고 있다. 보호자를 가장 먼저 만나는 것은 교수도 학생도 아닌 수의테크니션이다. 수의테크니션이 보호자에게 병력을 청취한다. 학생과 교수는 진료실에 갖춰진 영상중계시스템을 통해 실시간 영상으로 보고 듣는다.

수의테크니션의 병력 청취가 끝나면 담당 학생(student doctor)이 진료실로 들어가 환자 신체검사를 실시한다. 병력과 신체검사 결과를 바탕으로 학생 스스로 감별진단목록을 수립하고, 세부 감별을 위한 진단검사 추천항목을 교수에게 보고한다. 토론을 거쳐 교수에게 컨펌을 받은 후 다시 진료실에 들어가 보호자에게 추가로 필요한 검사·처치의 옵션을 설명한다. 가격을 포함한 옵션을 안내하고 동의를 받는 것도 담당 학생의 몫이다. 설명·동의 절차 이후 환자를 처치실로 데려와 필요한 검사·처치를 실시한다.

교수는 처치실에 머무르며 헤드셋을 끼고 있다. 학생의 진료를 지켜보며 필요한 도움을 주거나 피드백을 하지만, 보호자는 만나지 않는다. 김 교수는 “교수가 들어가면 보호자는 학생을 보지 않게 된다. 학생이 진료한다는데 동의한 보호자만 SACP에 내원한다”며 “물론 교수에게 진료받고 싶다고 우기는 보호자도 나타나지만, 절대 해주지 않는 것이 중요하다. 보호자에게 기대치의 경계선(boundary)을 명확하게 제시해야 한다”고 말했다.

코넬대 SACP는 미국동물병원협회(AAHA)로부터 인증받은 동물병원이지만, 기본적인 혈액검사와 엑스레이 정도의 원내 검사만 실시한다. 외부에 의뢰해야 할 검사가 필요하거나, 정밀진단이 필요한 경우는 ‘Specialty Care’로 전원된다.

김 교수는 “환자가 어떤 상황일 때 리퍼(refer)를 보내야 할 지 판단하는 것도 학생들이 배워야 할 중요한 역량”이라며 “리퍼가 필요한 동물을 ‘Specialty Care’로 데려가 설명하는 것도 학생들이 한다. 그쪽 전공의들에게도 GP로부터의 전원에 응대하는 법을 익힐 교육 기회가 된다”고 덧붙였다.

SACP에도 내원하기 어려운 저소득층을 위해 SOC 개념의 진료서비스는 더 넓어진다.

매월 2회 여는 ‘Southside healthy pet clinic’은 차상위계층 반려동물을 대상으로 간단한 신체검사와 감염병 검사, 백신접종, 기생충약 제공 등 예방의학적 진료를 실시한다. 연1회 개최하는 ‘코넬 중성화의 날’은 경쟁이 치열하다. 이들 모두 SACP와 마찬가지로 학생이 진료한다.

김 교수는 “어차피 지역병원에도 가지 않을 분들이 참여하게 된다. 이들을 공중보건학적으로 관리하고, 종국에 보호소로 가지 않게끔 해주는 의미가 있다”고 설명했다.

‘로테이션 한다지만 병풍실습’ 학부생 위한 교육병원되려면..

학생이 취약계층 1차진료하는 공공동물병원을 대학에?

SOC 개념으로 진료영역을 확장하며 학생 임상교육의 핵심으로 활용하는 모습은 국내에도 시사점이 있다.

국내 수의대들이 앞다퉈 본과 마지막 학년의 동물병원 로테이션을 도입했지만, 정작 병원에서의 진료는 교수와 임상대학원생 위주로만 돌아간다. 학생들이 실제로 해볼 수 있는 기회는 극히 제한된다. 참관에 그치는 ‘병풍실습’인 셈이다.

대학병원별로 케이스 규모의 격차가 큰 데다, 환자들 대부분이 중증이다 보니 학생 참여에 대한 보호자들의 반감도 있다.

이날 소개된 코넬대 동물병원처럼 1차진료나 공공진료 클리닉을 따로 만들어 학생들이 진료하게 하는 ‘교육병원’ 형태에 참가자들이 관심을 보인 이유다.

국내 도입을 위한 조건으로는 교원, 교육과 정책적 지원 등이 거론됐다. 일선 개원가에 대한 여파도 고려 대상이다.

김선아 교수는 “결국 학생을 가르치는 건 사람이다. 교수가 있어야 한다”고 말했다. SACP뿐만 아니라 보호동물의학(shelter medicine)에도 전담 교수가 4명이다. ‘Access to Care’ 클리닉에도 최근 전임 교원을 채용했다.

로테이션 단계에 이른 학생이 진료할 수 있을만큼 교육하는 것도 과제다. 김 교수는 “코넬대 수의대 입학 2일차에 행동학 교육이 바로 시작된다. 동물의 몸짓(바디랭귀지)을 가르치고, 곧장 실제 개·고양이에 대한 신체검사 교육이 이어진다”며 “보호자 상담에 필요한 커뮤니케이션 스킬도 1학년부터 4학년까지 매년 교육한다. 3학년에는 배우를 섭외한 롤플레잉 실습도 진행된다”고 전했다.

1차진료나 공공진료에서 수익을 기대하기 어려운만큼 재원 확보도 과제다. ‘Specialty Care’를 포함한 대학병원의 경영 건전성과 함께 정부나 기금의 지원도 필요하다. 김 교수는 “코넬대학교는 사립대지만 ‘코넬대학교 수의과대학’은 공립대다. 주정부의 지원을 받는다”고 덧붙였다.

김선아 교수는 “코넬에서도 차상위계층을 위한 ‘Access to Care’에서 ‘무료 진료’라는 단어는 쓰지 않는다”고 힘주어 말했다. 정부 예산이든, ‘Specialty Care’에서 다른 보호자가 부담한 진료비 덕분이든 ‘공짜’는 없다는 것이다.

이재명 정부가 내건 ‘사람과 동물이 더불어 행복한 사회’ 국정과제에는 반려동물 진료비 부담을 경감하기 위한 취약계층 지원 공공동물병원 조성이 포함됐다.

대학동물병원이 SACP를 공공동물병원으로서 만들고, 학생이 진료하며 임상교육을 강화하고, 이를 통해 사회적약자를 도와주는 모습을 그릴 수 있다.

김선아 교수는 코넬대의 SACP에서도 학생이 실질적으로 진료하는 동물은 하루에 1~2마리에 그친다고 전했다. 학생이 교육받으며 진료하는데 걸리는 시간이 워낙 오래 걸리다 보니, 심각하지도 않고 빠른 진료가 필요하지도 않은 보호자들이 주로 온다는 것이다.

다만 미국과 달리 1차진료의 접근성이 월등한 국내 상황을 고려하면, 최약계층 반려동물이나 보호동물로 대상을 한정하는 편이 일선 동물병원으로의 여파를 최소화할 수 있다.

이날 워크숍에 참여한 한 교수는 “‘Day 1 Competency’를 얘기하지만 정작 학교병원에서는 백신 한 번 놓아보지 못한 채 졸업한다”고 꼬집었다. 주사가 어려운 술기는 아니지만 백신이 왜 필요한지, 어떤 프로그램으로 제안할지, 부작용 가능성은 어떤 지, 하기 싫어하는 보호자를 어떻게 설득할 지 연습할 기회가 없는 점이 더 큰 문제다.

지난해 11월 열린 수의기본진료수행지침 연구 공청회에 참여한 한 인턴수의사는 이렇게 말했다. “입사 6개월차부터 실제 진료에 투입됐는데, 첫 문진을 덜덜 떨면서 했다. 대학에서는 아예 경험이 없었다”

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다

현재 실험 중인 단계로, 일부 결과가 정확하지 않을 수 있습니다